Desde los primeros humanos que frotaron dos palos para hacer fuego, hasta los combustibles fósiles que impulsaron la revolución industrial, la energía ha jugado un papel central en nuestro desarrollo como especie. Pero la manera en que la consumen nuestras sociedades también ha creado el mayor reto para la humanidad. Uno que requerirá todo nuestro ingenio para resolver.

La energía es la clave del dominio mundial de la humanidad.

No solo se trata del combustible que impulsa los aviones y nos permite atravesar continentes enteros en pocas horas, o las bombas que construimos que pueden aplastar ciudades enteras, sino las enormes cantidades de energía que consumimos todos los días.

Considera esto: un ser humano en reposo requiere la misma cantidad de energía que una bombilla incandescente tradicional para sostener su metabolismo -unos 90 vatios (julios por segundo)-.

Pero lo que un humano promedio en un país desarrollado usa se acerca a 100 veces esa cantidad, si se suma la energía necesaria para movernos, construir y calentar nuestras casas, cultivar nuestro alimento y todas las otras cosas a las que se dedica nuestra especie.

El estadounidense promedio, por ejemplo, consume unos 10.000 vatios.

Esa diferencia explica mucho sobre nosotros, nuestra biología, nuestra civilización y el increíblemente próspero estilo de vida que llevamos, comparado, naturalmente, con los otros animales.

Porque, virtualmente contrario a todas los demás seres de la Tierra, nosotros los humanos hacemos mucho más con la energía que impulsar nuestro metabolismo.

Somos criaturas de fuego.

La excepcional relación de la humanidad con la energía empezó hace cientos de miles de años, con el descubrimiento del fuego.

El fuego hizo mucho más que mantenernos calientes, protegernos de nuestros depredadores y darnos una nueva herramienta para la caza.

- Las lecciones que el fuego nos ha dado pero que nos negamos a aprender

- Los animales superinteligentes que aprendieron a usar el fuego antes que los humanos

Una serie de antropólogos cree que el fuego realmente modificó nuestra biología.

“Cualquier cosa que permite a un organismo adquirir energía de forma más eficiente va a tener efectos enormes en la trayectoria evolutiva de ese organismo”, explica la profesora Rachel Carmody de la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts.

Ella cree que el desarrollo clave fue la cocina. La cocina transforma la energía disponible de la comida, arguye.

Los carbohidratos, proteínas y lípidos que aportan nutrientes a nuestros cuerpos se desenvuelven y son liberados cuando se calientan.

Eso facilita que nuestras enzimas digestivas trabajen más eficientemente, extrayendo más calorías más rápidamente que si consumiéramos la comida cruda.

Interprétalo como una manera de “predigestión” de la comida.

La profesora Carmody y sus colegas creen que esa energía adicional garantizó la evolución de nuestros pequeños intestinos gruesos y relativamente grandes cerebros -hambrientos de energía- que nos distinguen de nuestros más cercanos parientes primates.

Y, a medida que nuestros cerebros fueron creciendo, se creó un círculo de retroalimentación positiva.

Cuando se añaden neuronas al cerebro mamífero, la inteligencia aumenta exponencialmente, indica Suzana Herculano-Houzel, neurocientífica basada en la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, Tennessee.

Con cerebros más inteligentes, nos volvimos mejores para la caza y el forrajeo.

También encontramos mejores maneras de tener acceso a las calorías en la comida -al machacarla con una roca, molerla en harina, o simplemente dejar que se pudra- y, por supuesto, asarla sobre el fuego.

Al hacerlo, aumentamos aún más el suministro de energía para nuestros cuerpos.

Esto nos permitió evolucionar cerebros más inteligentes y el resultado de este círculo virtuoso impulsó nuestros cerebros al primer puesto de la clase.

- “El cerebro es la estructura más compleja y enigmática en el universo. Contiene más neuronas que las estrellas existentes en la galaxia”

- Cómo el consumo de carne cambió a los primeros humanos

A lo largo de cientos de miles de años, el clima cambió constantemente, con capas de hielo que se extendían y luego se retiraban por todo el hemisferio norte.

La última Edad de Hielo terminó hace unos 12.000 años. Las temperaturas globales subieron rápidamente y luego se estabilizaron, y la humanidad se embarcó en su siguiente transformación energética.

Fue una revolución que vería al mundo alcanzar niveles sin precedentes de cambio tecnológico.

“En 2.000 años, por todo el mundo, en China, en Oriente Próximo, en Sudamérica, en Mesoamérica, hubo pueblos domesticando cultivos”, dice el doctor Robert Bettinger, de la Universidad de California, Davis.

La plantación de cultivos fue prácticamente imposible durante la Edad de Hielo, opina, pero el nuevo clima cálido, junto con un gran aumento de dióxido de carbono (CO2), fue muy propicio para la vida vegetal.

El mono que cocinaba se convirtió también en un mono que cultivaba.

Se requirió una gran inversión de energía humana en la forma de trabajo arduo y duro. A cambio, nuestros antepasados cosecharon un suministro de comida más abundante y fiable.

Piensa un instante sobre lo que hay que hacer para cultivar.

Los campos actúan como una especie de panel solar, pero en lugar de producir electricidad, convierten los rayos del sol en paquetes de energía química digerible.

Principalmente estaban los cultivos de cereales -granos domesticados como el trigo, el maíz y el arroz- que actuaban como una especie de moneda [o bien] de energía almacenada.

Ese bien se puede guardar en un silo para consumirlo cuando venga bien en los meses de invierno. O se puede llevar hasta el mercado para intercambiar por otros. O reinvertirlo plantando la siguiente cosecha.

O para engordar animales, que pueden convertir esa energía en carne, lácteos o fuerza de tiro.

Con el paso de los siglos, los animales y plantas domesticados en diferentes sitios del mundo se fusionarían en una especie de paquete agrícola, señala Melinda Zeder, una arqueóloga que estudia el desarrollo de la labranza pastoral en el Instituto Smithsonian.

Los cultivos alimentaron a los animales. Los animales trabajaron la tierra. Su estiércol alimentó a los cultivos. Y, dice la doctora Zeder, como paquete, aportaron una fuente de comida mucho más fiable y abundante.

Más comida significó más población, que podía expandirse a nuevos territorios y desarrollar nuevas tecnologías que producían aún más comida.

Fue otro ciclo virtuoso, pero esta vez impulsado por la energía solar captada a través de la agricultura.

El excedente de energía creado significó que podíamos sostener poblaciones más grandes y, lo que es más, no todos tenían que dedicarse al cultivo.

Las personas podían especializarse en la fabricación de herramientas, de casas, fundiendo metales o, si vamos al caso, diciéndole a otros qué era lo que debían hacer.

La civilización iba en desarrollo y con ella también hubo cambios fundamentales en las relaciones entre personas.

Las comunidades cazadoras recolectoras tienden a compartir sus recursos equitativamente. En comunidades agrícolas, en contraste, se pueden desarrollar profundas desigualdades.

- ¿La herramienta sin la cual no existiría la civilización o el peor error de nuestra historia?

- ¿Por qué la agricultura tiene la culpa de la desigualdad de género?

Los que trabajaban largas horas en los campos naturalmente querían almacenar sus granos. Y luego estaban los que tenían las armas de metal que se llevaban su tajada de esos graneros a manera de impuestos.

De hecho, durante miles de años, el estándar de vida de la gran mayoría de la gente en la Tierra no mejoró significativamente, a pesar de la abundancia producida por la agricultura.

“Las sociedades cazadoras recolectoras fueron la sociedades afluentes originales”, dice Claire Walton, arqueóloga residente de la Antigua Granja Buster, un museo arqueológico al aire libre en Hampshire, Inglaterra. “Gastaban unas 20 horas a la semana en lo que se podría llamar puro trabajo”.

En comparación, un granjero romano o sajón de la Edad de Hierro, Neolítica, tendría que gastar el doble de eso, opina.

Sólo los reyes y los nobles vivían ese estilo de comodidad del que cada vez más de nosotros gozamos hoy en día.

Se necesitaría un cambio contundente en el uso de energía para logar eso, un cambio impulsado por combustibles fósiles.

Llegado el siglo XVIII, nuestras sociedades cada vez más pobladas empezaron a estrellarse contra los límites de la energía que los rayos de sol podían producir a diario.

La catástrofe malthusiana se cernía sobre nosotros. ¿Cómo podríamos cultivar comida lo suficientemente rápido para alimentar todas esas bocas o, en efecto, tener suficiente madera para construir nuestras casas y barcos, y producir el carboncillo para fundir todas nuestras herramientas de metal?

Así que empezamos a recurrir en cambio a una piedra negra que podíamos excavar y quemar en cantidades casi ilimitadas.

El carbón contiene la energía solar atrapada durante millones de años de los bosques fosilizados.

En el siglo XX, esa materia negra sería reemplazada por unos yacimientos geológicos aún más ricos en energía fotosintética: petróleo y gas natural.

Y con estos, todo tipo de actividades nuevas fueron posibles.

Los combustibles fósiles no sólo eran abundantes. También proporcionaban mayores fuentes de energía, liberándonos de nuestra dependencia de los animales.

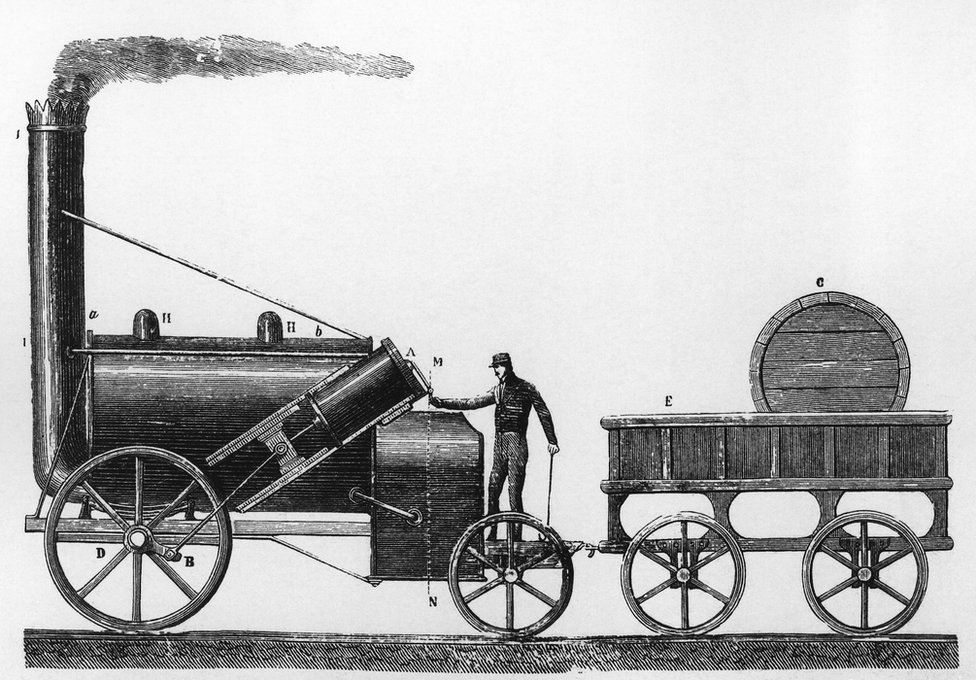

Primero llegaron los motores de vapor, que convertían el calor del carbón en movimiento. Luego el motor de combustión interna. Después, la turbina de propulsión.

“Un caballo sólo te puede dar un caballo de fuerza”, explica Paul Warde, un historiador ambiental de la Universidad de Cambridge.

“Ahora contamos con máquinas industriales que pueden darnos decenas de miles de caballos de fuerza y en su mayor expresión el cohete Saturno V: 160 millones de caballos de fuerza que puede lanzarte afuera de la superficie de la Tierra”.

Los combustibles fósiles impulsan mucho más que nuestros vehículos.

Aproximadamente el 5% del suministro de gas natural mundial se usa para crear fertilizantes basados en amoniaco, por ejemplo, sin los cuales la mitad de la población mundial sufriría hambruna.

Convertir el hierro en acero consume 13% de la producción global de carbón.

Más o menos 8% de las emisiones de CO2 del mundo se generan del concreto.

Pero la quema de combustibles fósiles ha tenido en efecto increíble en nuestro estándar de vida.

Desde la Revolución Industrial nos hemos vuelto más altos, más saludables, nuestra expectativa de vida ha aumentado enormemente y, en el mundo desarrollado, estamos en promedio entre 30 y 40 veces mejor que antes.

Y todo eso es gracias a la revolución energética impulsada por combustibles fósiles, argumenta Vaclav Smil, de la Universidad de Manitoba, Canadá, un destacado experto en el papel de la energía en nuestras sociedades.

“Sin los combustibles fósiles, no hay transporte masivo rápido, no hay vuelos, no hay excedente de producción de alimentos para el consumidor, no hay teléfonos celulares hechos en China, transportados a Southampton en un buque gigante con 20.000 contenedores. Todo eso se debe a los combustibles fósiles”, afirma.

Vivimos en una sociedad de combustibles fósiles, asegura Smil.

Pero, mientras nos han distanciado cada vez más del yugo agrario, y creado nuestra economía global y altos estándares de vida, el catastrófico cambio climático que están creando ahora amenaza con descarrilar esa sociedad.

Así como hace dos siglos alcanzamos los límites de lo que podía lograr la agricultura, ahora el calentamiento global nos está imponiendo un límite a lo que el carbón, el petróleo y el gas pueden hacer con seguridad.

Ha creado el mayor reto jamás enfrentado por la sociedad humana -el tener que regresar a depender de la entrada diaria de energía del Sol para suplir nuestras enormes demandas de energía de una población de 8.000 millones de personas que sigue creciendo.

Justin Rowlatt es productor de “A Pyrotechnic History of Humanity” (Una historia pirotécnica de la humanidad) que se transmitió por Radio 4 de la BBC.