"¿Papá, es verdad que mataste a cientos de personas?" Ésta no es ciertamente una pregunta con la que muchos hijos e hijas sientan la necesidad de interpelar a sus padres. Pero para un grupo de mujeres en Argentina, se ha vuelto ineludible y urgente.

Sus padres han sido acusados y, en muchos casos, condenados por algunos de los peores crímenes cometidos en la historia reciente de Argentina: fueron policías y militares represores durante el último régimen militar.

Desde 1976 y por casi siete años, las juntas militares que tuvieron el control del país persiguieron a sus oponentes políticos – comunistas, socialistas, estudiantes, artistas, líderes sindicales… todo aquel a quien consideraran una amenaza- y secuestraron, torturaron y dieron muerte a miles de ciudadanos.

Esta es la historia de dos hijas de aquellos hombres. Que, tras cuatro décadas, alzan públicamente la voz contra sus padres.

- La titánica tarea de los forenses argentinos que escuchan los huesos de los desaparecidos

- El conmovedor reencuentro entre un “niño robado” durante el gobierno militar y la familia que llevaba buscándolo casi 40 años

El temible Doctor K

Analía Kalinec. 40 años. Ojos claros, grandes y silenciosos. Se presenta: “Soy maestra, psicóloga, mamá de dos… y también la hija de un genocida”.

“Mi papá nació en 1952, en el marco de una familia de clase media que tuvo vicisitudes económicas. Él abandona sus estudios en tercer año del secundario y decide ingresar a la Policía Federal allá por el 73, muy jovencito.

Yo nací en dictadura y siempre supe que mi papá era policía, no nos hacíamos la pregunta de a qué se dedicaba o qué hacía. En casa era un papá muy presente, pero yo nunca le preguntaba nada. Una ‘familia tipo’, que nos juntábamos a comer asado, íbamos al club de la policía o íbamos con mi papá a pescar… Él era el padre proveedor, muy querido, muy respetado dentro de casa. Éramos cuatro hermanas y vivíamos en nuestra burbuja. Después nos fuimos casando y teniendo hijos, como se esperaba de nosotras. Yo fui la que más tardó de las cuatro y me casé con apenas 22 años… ¡imagínate!

Así la vida. Hasta el año 2005.

Último día de agosto. Estaba en casa cuando recibí una llamada de teléfono. Era mi mamá. ‘Mirá, no te asustes, papá está preso. Pero quedate tranquila, va a salir’.

Hasta esa llamada, yo nunca había vinculado a mi papá con la dictadura, ni remotamente… Ni remotamente.”

Eduardo Emilio Kalinec, comisario, fue puesto en prisión preventiva. Había testigos que lo mencionaban. Acusaciones de delitos graves: 181 víctimas, cargos de secuestro, tortura y asesinato. Él tranquilizó a su familia diciendo que se trataba de una operación política en su contra.

“Al otro día de esa llamada lo vamos a visitar a mi papá a la cárcel. Y nos dice que no tenemos que creer nada, que se van a decir muchas mentiras pero que él no tiene nada de qué arrepentirse. Que él salió a pelear una guerra y que esto ahora está pasando porque los ‘zurdos revanchistas’, como los llamó, han llegado al poder [en alusión al gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner].

Yo no entendía nada, para mí la dictadura era algo del pasado. Yo era totalmente ajena a lo que pasaba en el país. Trabajaba en una escuela privada, me juntaba los fines de semana con mis hermanas, nos movíamos entre familias de policías compañeros de mi papá y ese era mi círculo. No tenía forma de acceder a un montón de información y tampoco me interesaba, digamos. Mis papás además buscaban mantener un estado de asepsia, ‘nosotros no nos metemos en política, somos apolíticos’.

Y bueno, cuando mi papá queda preso yo empiezo con mucha dificultad a tratar de poner todo en contexto. Los primeros tres años fueron de negación absoluta. De entender la dictadura, de entender la lucha de las Madres y de las Abuelas [de Plaza de Mayo] y empatizar con ellas, pero decir que mi papá no tenía nada que ver con eso. Que era un error, que estaba bien los juicios pero que con mi papá se habían equivocado.

Hasta que, en el año 2008, elevan la causa a juicio oral. ¿Juicio oral, hay méritos para que vaya a juicio oral? Ahí ya empiezo a pensar que lo que mi papá me decía no era tan así…”

Kalinec fue uno de 15 imputados en el primer juicio del llamado Circuito ABO – un acrónimo de los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo, que operaron de manera sucesiva entre 1976 y 1979. Tanto los represores a cargo como muchos de los detenidos fueron transferidos de un centro a otro.

“Leí la causa, que hasta ese momento no la había leído. Era leer a toda velocidad y decir ‘que no aparezca su nombre, por favor que no aparezca su nombre’. Y no querer omitir ningún renglón como para estar segura de que no me lo había salteado, y que de repente aparezca… Kalinec. Recuerdo patente ese momento…

Leí los testimonios, las descripciones de lo que había sido un campo de concentración. Crear todo ese mapa en mi cabeza y ubicar a mi papá dentro de ese mapa se me hacía intolerable y dificultoso”.

Para los sobrevivientes que dieron testimonio, el padre de Analía era “el Doctor K“. Un alias, como tenían muchos integrantes de los grupos de tareas para esconder su verdadera identidad.

“Yo sabía que le decían Doctor K porque él mismo me lo había dicho, aunque después siempre lo negó. Una vez le pregunté por qué y él me ‘mandó fruta’, me dijo que le decían doctor porque siempre fue muy correcto y parecía un abogado. A mi marido le dio otra explicación, le dijo que era por un limpiador que había en esa época, de marca Doctor K: él era el que hacía la limpieza. Terrible. Y después (encontré) otro dato que no es menor: él era el doctor y a la sala de tortura le decían quirófano.

Entonces voy a buscar respuestas al único lugar que yo tenía, que era mi propia familia. Y ahí me encuentro con un papá que quiere justificar lo injustificable y, cuando yo lo increpo y le digo ‘cómo que no hiciste nada, si están todos estos testimonios en la causa’, me termina confirmando lo que a mí tanto miedo me daba.

Me confirma su participación de modo personal.

Era parte de las patotas que salían a secuestrar y llevaban a las personas a los centros clandestinos. Él ahora tiene 67 años, en la dictadura era un hombre de 24 o 25. Era de los que ejecutaban las órdenes, no de los que las daban. Y así y todo, en algunas frases textuales los sobrevivientes dicen que lo conocían como alguien muy cruel dentro de los campos de concentración. Había algunos represores a los que les tenían más miedo que a otros. Y mi papá era de los que metían miedo”.

El “quirófano” y la picana: voces de los sobrevivientes

Decenas de testigos, en distintas instancias judiciales, señalaron a Eduardo Kalinec como partícipe en interrogatorios y sesiones de tortura en los centros clandestinos.

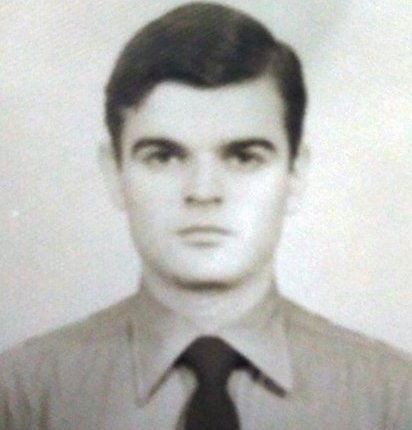

Ocho de ellos, en el juicio por el Circuito ABO que llevó a su condena perpetua. Lo describieron como un joven de cabello oscuro, “morrudo”, retacón, con cuello grueso, voz aguda.

“Bastante temido dentro” y “muy cruel” con los detenidos, según los relatos.

Ana María Careaga tenía 16 años y un embarazo de tres meses cuando se la llevaron. El Doctor K le pegaba patadas cada vez que la veía en la antesala del baño. En una ocasión le reprochó a los gritos el no haber dicho que estaba embarazada. “¿Querés que te abra de piernas y te haga abortar?”

Miguel D’Agostino lo identificó como uno de tres hombres que lo sometieron a cinco días de interrogatorio con picana eléctrica en el “quirófano”.

Delia Barrera también fue víctima de tortura durante los 92 días que estuvo detenida en El Atlético. Corría 1977 y ella tenía 22 años.

“Tengo el tabique (antifaz) puesto y siento muchas voces alrededor. Y una voz dice ‘comiencen’ y ahí comenzaron a pegarme, a golpearme. De ahí me llevan arrastrada de los pelos hasta lo que ellos llaman quirófano. Eran tres salas, uno escuchaba mientras torturaban a otros al lado”, relató Barrera a BBC Mundo.

“Me obligan a desnudarme. Me atan a una cama metálica, me abren las piernas, me atan un cable en el dedo pulgar del pie izquierdo y me hacen escuchar un ruido: shhhhh. Y me dicen ‘¿Lo conoces? Bueno, ahora lo vas a conocer’. Y ahí empiezan con las descargas de la picana.

Me culpaban de haber puesto bombas en el departamento de Policía, que yo nunca hice. Me pedían nombres de compañeros de militancia. Y la tortura duraba y duraba…”

Tras una sesión de tortura se cruzó con Kalinec.

“Me habían golpeado mucho y me llevan a la enfermería, me interroga un represor al que llamaban Doctor K, así que yo pensé ‘ah, un médico’. Me dijo que tenía las costillas fisuradas, pero que no me iba a vendar porque podía ahorcarme con las vendas. Pero yo logré espiarlo, tenía el tabique medio levantado y nunca me olvidé de esa cara de Kalinec. En el juicio estaba peinado con raya y gomina, pero los bigotes los tenía. Cuando los jueces me preguntan si yo reconozco a alguien, les digo ‘ahí está, Doctor K, Kalinec’. No me podía olvidar de Kalinec”.

Delia fue liberada y vivió para contarlo, con secuelas físicas y mentales. Cicatrices por la picana, una costilla mal soldada, reiterados intentos de suicidio.

Otros no corrieron la misma suerte. Entre ellos, su esposo Hugo Alberto Scutari. No lo ha vuelto a ver desde que compartieron celda por unas semanas en El Atlético. Hoy es uno de los detenidos-desaparecidos del régimen: aunque el número exacto es objeto de disputa, los organismos de derechos humanos calculan que fueron unos 30.000.

Las cartas

Analía confrontó a su padre con la evidencia que le proveyó la causa judicial.

“Después de una conversación en la cárcel, donde él se puso muy incómodo y nervioso, yo sentí una especie de liberación. Volví a casa y escribí Carta abierta a un represor. En mi familia siempre fuimos de escribirnos cartas. Y pongo el nombre ‘represor’ con todo. Yo ahora lo digo totalmente naturalizado, pero había que poner esa palabra… Y como no se lo podía decir en la cara, lo escribí.

Ese día en la cárcel fue, sin que yo lo supiera, la última vez que vi a mi papá.

No me imaginé ni remotamente la dimensión que iba a tomar esa rebelión mía de atreverme a dudar de él. Después aparece todo el reproche de mi mamá y mis hermanas: ‘¡Cómo le vas a decir eso justo en este momento que más nos necesita, tenemos que estar unidos y vos le venís con eso!’ Mis hermanas, que son también policías, siempre se pusieron del lado de mi papá. Hoy no tengo trato con ellas.

En ese momento también empecé, más allá de las cartas, a hacer un registro narrativo personal pensando en mis hijos y en cómo explicarles que de repente se habían quedado sin abuelos, sin primos, sin tías.

Y la cosa empezó medio verborrágica, hablando con ellos con toda la verdad. Al punto que un día me llaman del jardín de infantes y me dicen ‘Mirá, necesitamos una entrevista con vos, porque Gino (hijo mayor, entonces de 4 años) le contó a sus compañeritos que su abuelito estaba preso porque había matado a muchas personas’. Y los compañeritos empezaron a preguntar si tenía ametralladoras, si tenía tanques… Y la maestra casi se cae ahí redonda.

Es un trabajo constante el de reconciliar esa imagen del Doctor K con la del padre querido. Dentro de lo que es el mundo intrafamiliar, yo lo recuerdo haciéndonos cosquillas, abrazándonos…

Y en un primer momento fue más fuerte la disociación. Yo me acuerdo que decía ‘bueno, por un lado está mi papá y por otro lado está el genocida’. Y elaborándolo en terapia, termino reconociendo que no, que es siempre la misma persona, una única persona con una parte que mantiene oculta pero que forma parte de él y a mí ya no me engaña”.

Kalinec fue sentenciado a prisión perpetua en diciembre de 2010 por homicidio calificado, tormentos y privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público. Él niega los cargos.

De los casi 3.300 investigados por delitos de lesa humanidad desde que se reabrieron los juicios, en 2007, 962 personas han sido condenadas en 238 causas, según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Todavía hay más de 350 causas en trámite.

Secreto del policía infiltrado

Pero no todos los ex integrantes de las fuerzas de seguridad llegan al banquillo. El padre de Paula (*) es uno de ellos.

“Nací en Buenos Aires, en 1980, cuando la dictadura estaba en pleno apogeo.

Desde que me di cuenta de que lo que sabía que había ocurrido en la dictadura había sido responsabilidad de mi padre, que él había trabajado para ellos, me acompaña este sentimiento de vergüenza y de culpa, como si yo fuera una cómplice. Porque… sé todo esto y no hay nada que pueda hacer. Soy custodia de un secreto que yo no quiero guardar.

En mi caso, mi padre nunca fue llevado a la Justicia. ¿Cómo estoy segura de que es culpable? Bueno, ¡porque él me lo dijo! Sé que fue parte de la represión porque me lo dijo. Mi papá trabajaba para los servicios de inteligencia, probablemente como espía.

Cuando tenía 14 años, mi papá nos llevó a mi hermano y a mí a un café y nos contó que era policía. Nosotros no teníamos ni idea. Nos dijo que él había participado en la ‘guerra contra la subversión’, así la llamó. Y que estaba orgulloso, se sentía héroe. Yo en ese momento no entendí. Me tomó tiempo, sabés, como dos meses tardé en digerirlo.

Solía infiltrar distintos grupos, de estudiantes o trabajadores sociales o cualquiera que a los militares no les gustara. Y ‘marcaba’ a los militantes, les pasaba los nombres a sus superiores.

Era muy joven, de veintipico, y por las fotos que había en casa no parecía un policía. Tenía el pelo largo y usaba camisas sueltas, como cualquier tipo normal de los años 70. Lo que yo sabía es que era abogado. Nosotros no socializábamos con otros policías, en casa se escuchaba música ‘prohibida’ como (Joan Manuel) Serrat… Si vos veías a mi papá no decías ‘ah, un policía’. En mi casa nunca jamás vimos un uniforme. Nunca.

Cuando él nos cuenta todo, yo lo confronto. Le digo ‘no importa si ellos hicieron algo o no. ¡No vas y los secuestrás y los torturás! ¡No los matás porque sean, según vos, subversivos! Es básico, no lo hace nadie y mucho menos debería hacerlo el Estado’.

Tuve esta conversación con él muchas veces. ‘Ellos eran terroristas’, repetía. ¿Y qué? Pongamos que lo fueron: vos tenés que moverte en el marco de la ley. ‘No entendés, se venía la amenaza comunista’, me retrucaba. ‘No me importa, papá. No es razón para matar, torturar, violar, desaparecer y robar niños‘. De ninguna manera”.

Pasaron diez años desde que Paula se enteró del secreto familiar hasta que cortó lazos con su padre.

“La familia es la familia… Así que tuve que seguir viéndolo, después durante un tiempo no lo vi porque estaba muy enojada. Y así, con idas y vueltas, en parte porque mi mamá me insistía, ‘es tu padre, cómo no lo vas a ver’. Pero cuando murió mi mamá me sentí más libre y decidí que ya, punto final. Corté el vínculo. De eso hace ya 15 años.

No hubo vuelta atrás. Él es una persona horrenda y yo no quiero a alguien así en mi vida. Siempre me repitió que había hecho lo que había que hacer, que había actuado correctamente, que los crímenes habían sido necesarios. Ah, y no los llamaba crímenes, claro. Los llamaba ‘acciones’.

Así que en un punto no me importa si ha sido condenado o no, yo sé lo que hizo porque él se jacta de ello. Fue partícipe necesario de esa maquinaria de violencia que hasta hoy defiende.

No tengo recuerdos lindos, de todas maneras. Llevo 15 años en terapia y volvemos sobre este tema un montón: ¿cómo es posible que no tenga ningún recuerdo? Sé que hay fotos donde somos familia feliz, pero yo no tengo registro. Si tengo que pensar un recuerdo bueno… Dejame pensar… tenía uno… Bueno, podría decir que mi papá dibujaba muy bien. Una vez me dibujó una Cenicienta muy linda. Eso, que era buen dibujante.

Por lo demás, me inspiraba miedo. Tenía un aura atemorizante, digamos (risas). Sabía cómo infundir terror. Hace un tiempo me reuní con amigos de la infancia, estábamos recordando esa época y una de mis amigas me confesó: ‘Tu papá me daba mucho miedo’. Y yo pensé ‘sí, tal cual, yo también le tenía miedo’.

No era violento, en el sentido de que no nos sometía a la violencia física. Pero era una pesadilla psicológica”.

Historias desobedientes

Paula y Analía se encontraron. Hace no mucho. Las ayudaron las redes sociales. Decidieron que querían hablar, tomar la calle, ir contra el mandato familiar y repudiar a sus padres a la vista de todos.

Analía: Empezamos a ver que había otras hijas e hijos de genocidas que vivían callando su repudio. Nos encontramos. Fue una cuestión espontánea, de decir ‘tenemos que hacer algo, esto es intolerable’. Y preguntarnos cómo nos presentamos…

Decidimos salir desde este lugar de familiares de genocidas que repudiamos los crímenes y que abrazamos las banderas de memoria, verdad y justicia. Decidimos llamarnos Historias Desobedientes. Hicimos una bandera y salimos a marchar a la plaza. La primera vez éramos cuatro, todas mujeres, con una energía y una alegría…

Paula: Cuando me enteré, fue un despertar, ‘¡dios, yo sabía que no podía ser la única!’. Siento que en el grupo me entienden como nadie más puede entenderme. Imaginate, sé quién es mi padre desde los 14 años y nunca lo había hablado con nadie.

La primera vez que lo conté fue a mi psicóloga, pero después mantuve el secreto por 23 años hasta que me encontré con ellas (hace menos de dos). Es una locura… tengo 39 y viví 23 años en silencio.

Analía: Sí, sí. Tenemos una necesidad de expresión muy fuerte. Estamos sacando manifiestos a cada rato, sacamos un libro colectivo, un proyecto de ley que intenta cambiar la legislación argentina que al día de hoy impide que un hijo testifique en contra de sus padres.

Queremos conseguir que eso no aplique en casos de delitos de lesa humanidad y podamos hablar si es que sabemos cosas que puedan aportar a las causas.

Paula: Cuando cargas un secreto por tanto tiempo, hablar te ayuda a lidiar con la vergüenza, un sentimiento que compartimos muchos en el colectivo. Vergüenza porque sabés lo que sabés, porque tenés que callar, porque te da miedo lo que la gente vaya a pensar.

Por eso es importante ‘salir del clóset’. Y salir colectivamente es mucho más potente. Porque nosotros podemos interpelar a estos represores desde un lugar que nadie puede: el lugar de hijos o hijas. Sabemos que no se arrepienten, sabemos que guardan secretos en un pacto de silencio inquebrantable por el que ninguno ha contado lo que hicieron en la dictadura.

Analía: Yo sigo esperando que mi papá hable. Yo sé que tiene información sensible. Acerca de los desaparecidos, acerca eventualmente de algún bebé que fue robado en cautiverio y entregado a familias de apropiadores.

A diferencia de otros represores que están seniles, mi papá está lúcido, tiene una memoria prodigiosa. Y saber el daño que sigue generando con su silencio cómplice y criminal a mí me lastima mucho.

¿Fin del amor?

La presencia de los “desobedientes” en las manifestaciones por los derechos humanos en las calles de Buenos Aires aún toma a muchos por sorpresa. Son un actor nuevo y no todos saben del colectivo que los reúne.

Los miran con sorpresa, con desconcierto. Los aplauden al paso, les elogian la valentía.

Pero su presencia también incomoda a algunos sobrevivientes y familiares de víctimas. (Varios, de hecho, se negaron a participar de este reportaje.)

“Yo soy una persona muy dura ante algunas cosas. Los hijos desobedientes tuvieron oportunidades para salir a denunciar a sus padres y no lo hicieron. ¿Por qué no salieron antes?”, reclama Delia Barrera, sobreviviente.

“Porque cuando vos hablás y decís ‘mi papá es esto’ y después decís que lo querés, yo escucho y pienso ‘bueno, vamos mal’. No podés querer a un represor genocida. Decime que no lo querés y ya es otra cosa”.

¿Es posible dejar de amar al padre que una vez se quiso?

“Mirá, yo me lo pregunto todo el tiempo”, confiesa Analía Kalinec.

“Primero, porque fue una relación de mucho afecto mutuo que duró mi infancia, mi adolescencia y parte de mi adultez. Pero después me tocó replanteármelo todo. ¿Qué fue, cariño siempre y cuando yo hiciera todo lo que mi papá quería? ¿Qué tanto amor puede haber ahí , si cuando yo empiezo a disentir con él o a hacerle cuestionamientos él ya me quiere desheredar?

“Yo me niego a renunciar a ese papá que quise tanto. Yo sé que hay una parte mía que lo quiere conservar y no quiero ser tan mala conmigo misma de renunciar a eso.

“En el colectivo muchas veces pensamos en esto, nos planteamos que nosotras no podemos querer a nuestros padres. ¿Quién puede decidir querer o no querer? ¿Cómo se borra el afecto? ¿Cómo se borran los recuerdos? Así que por ahora convivimos con esas contradicciones”

(Sin) epílogo

Aunque hace muchos años que las hijas cortaron vínculos con sus respectivos padres, hace muy poco que rompieron públicamente el silencio. La historia -personal, social- sigue escribiéndose.

En 2019, Kalinec inició una demanda desde la prisión para que Analía sea excluida de la herencia de su madre, fallecida en 2015. Y lo hizo “por causales de indignidad”: considera que su hija lo ha difamado y no debe beneficiarse del dinero de la familia, tal como consigna en un escrito que también firman sus dos hermanas menores.

En la contestación de la demanda, Analía indicó que aceptará lo que quiere su padre si él antes admite su culpa y aporta datos sobre el destino de sus víctimas.

“Es cínico esto que está pasando, pero a mí me parece que lo interesante de este juicio contra mí es que, después de 12 años sin vernos, ese diálogo que mi papá me niega ahora se vuelve una conversación mediante escritos y abogados, donde él tiene que leer lo que yo tengo para decirle y donde le sigo exigiendo que diga lo que sabe”, apunta la hija.

A Paula ya no le queda esa opción. Recibió una llamada de su hermano hace poco. Le avisaba que su padre había tenido un accidente cerebrovascular. Lo operaron, pero nunca recuperó la conciencia.

“Yo no fui a verlo al hospital. Tampoco fui al funeral”, dice Paula, al teléfono con BBC Mundo cuando le dieron la noticia.

“Decidí no ir porque pensé que sería irrespetuoso para quienes sí tenían una relación con él. Y también porque honestamente una parte de mí ya había hecho el duelo de mi padre en mi vida”.

“Pero vivo o muerto él, yo como hija me sigo sintiendo responsable de hablar, de decir que condeno sus actos. Quizá ayude a que otros se animen a hablar, más allá del vínculo de sangre que tengan con el perpetrador. Nada de esto cambia con la muerte de mi papá”.